di Paolo Bosso (da Futuro Quotidiano)

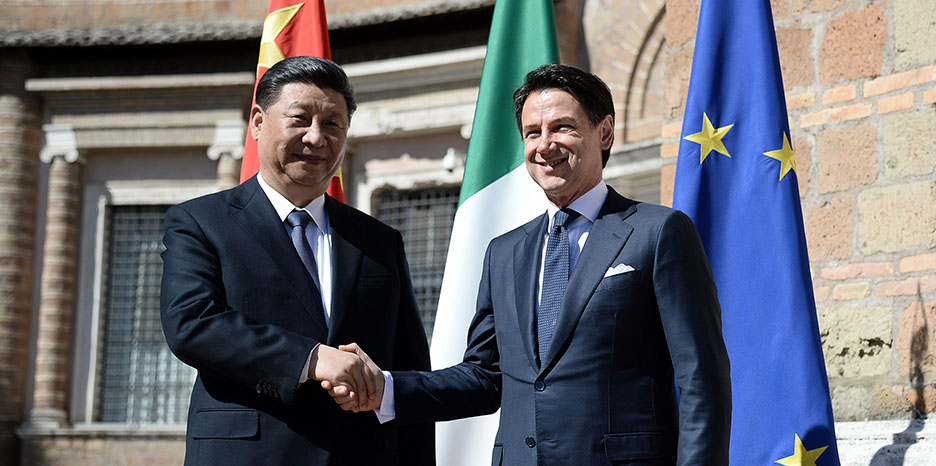

Cos'avrà mai a firmato la settimana scorsa il governo italiano sulla "via della seta cinese"? Ci si può opporre a una cosa del genere, la si può criticare? Chi ci entra "rischia" davvero qualcosa, come ha ammonito a metà marzo l'Italia il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo? Il profluvio di articoli e commenti delle ultime settimane ha ufficialmente sdoganato, anche nel nostro Paese, questo progetto geopolitico transgenerazionale che ha inaugurato una nuova fase della politica estera cinese, di portata storica, paragonabile al Piano Marshall statunitense, non tanto nell'impatto immediato quanto nei nuovi rapporti diplomatici e commerciali che determinerà nei prossimi anni e decenni. Se nel dopoguerra c'era da ricostruire l'Europa, nel XXI secolo si tratta di farne ripartire lo sviluppo, imbrigliandone e pilotandone la direzione, in qualche modo, soprattutto sotto l'aspetto logistico e tecnologico. Il memorandum tra Italia e Cina è stato firmato il 23 marzo e funziona, come ogni memorandum, come una cornice politica – in linea con quella dell'Unione europea, è scritto – per le intese commerciali e istituzionali. Il ministero dei Trasporti ha pubblicato una lista delle intese commerciali già firmate contestualmente. Coinvolgono i porti di Trieste e Genova, finanziatori come Cassa Depositi e prestiti, Intesa San Paolo, Bank of China, e grandi gruppi energetico-industriali come Eni, Ansaldo e Shanghai Electric. La via della seta cinese non è una cosa che accadrà, né sta accadendo; semplicemente, come il cambiamento climatico, è già accaduta e innesca cambiamenti non-locali, ovvero non quantificabili con precisione e né prevedibili in tutti i suoi effetti, tanto dai partner che dallo stesso paese asiatico.

Innanzitutto, non si chiama più "via della seta cinese" o "nuova via della seta" ma 带 路 [yi dai yi lu], una cintura, una via (one belt, one road). "Via della seta" è stato lo slogan con il quale il piano è stato menzionato per la prima volta, dal segretario e presidente del Partito comunista cinese, Xi Jinping, nel settembre del 2013, di fronte agli studenti della Nazarbayev University di Astana, in Kazakistan, parlando di un "progetto del secolo", una "cintura economica lungo la via della seta". «Personalmente lo tradurrei come una zona una via, ma non è una forma poetica come quella ufficiale. L'ideogramma 带 può significare sia "cintura" che "zona". "Cintura" è più bello e può dare più senso a via. "Zona" suona male anche se è più pertinente: una via che unisce delle zone intorno», mi spiega Ma Xiaomo, professoressa di cinese all'Orientale di Napoli.

Il primo documento ufficiale risale al 2015 ed è del National Development and Reform Commission, composto da ministero degli Esteri e del commercio di Pechino, "Visione e azioni sulla costruzione congiunta di una cintura economica della via della seta e di una via della seta marittima del XXI secolo". Allora sembrava, tanto ai giornali quanto agli analisti, che "la cintura e la via" contenessero due distinti percorsi: una strada marittima ben rodata da decenni (road) e una rete terrestre più ramificata e in fieri (belt). Treni nell'Eurasia del Nord, mercantili nei mari del Sud. Il documento ministeriale è ecumenico, si appella implicitamente a un popolo indoeuropeo da miliardi di persone che vive tra Asia, Africa, Medio Oriente ed Europa, che recupera lentamente i danni della crisi finanziaria di undici anni fa. Da qui la volontà del governo di Pechino di instillare «vitalità e vigore» in un'area geografica immensa, creando una "cintura economica lungo la via della seta" (silk road economic belt) che diventa così un piano economico-logistico imprescindibile. Due anni e mezzo dopo yi dai yi lu entra nello statuto del partito ma con un alleggerimento semantico diventando l'iniziativa della cintura e della via (the belt and road Initiative, BRI). Sparisce il perentorio operatore semantico uno. L'obiettivo, si legge nello statuto, è «migliorare costantemente i rapporti tra Cina e i paesi vicini e lavorare per rafforzare l'unità e la cooperazione tra la Cina e gli altri paesi in via di sviluppo», raggiungendo «una crescita condivisa attraverso la discussione e la collaborazione», proseguendo «l'iniziativa della cintura e della via».

Belt and road initiative è il nome con il quale la Cina indica una nuova fase di espansione economica e, probabilmente, culturale. Sotto l'aspetto logistico ha uno scopo specifico: imbrigliare Europa e Asia con navi, treni, ponti, strade, oleodotti, industrie, controllando la maggior parte di queste infrastrutture. Dopo aver fabbricato per decenni gli oggetti di consumo di tutti noi, accumulato trilioni di dollari di riserve liquide ed esportato quasi due terzi dell'acciaio impiegato nel mondo, il Paese ha oggi i mezzi per avviluppare logisticamente l'Eurasia. È soft power del XXI secolo, controllo delle principali rotte commerciali sparse negli oltre 50 milioni di chilometri e settanta stati sovrani che compongono l'Eurasia. Direttamente, con operai a lavorare nei cantieri, manager a dirigere gli uffici, armatori e operatori ferroviari a trasportare le merci; indirettamente, investendo e fornendo materie prime (la maggior parte dell'acciaio impiegato nel mondo viene dalla Cina, anche se negli ultimi anni l'export ha subito un calo). Un'ambizione strategica ma anche una scelta naturale per uscire dalla dipendenza commerciale del mare, o per ampliarne le prospettive. La Cina è il più grande importatore al mondo di greggio e basterebbe un temporaneo blocco, per qualunque ragione, dello Stretto di Malacca per mandarne in crisi l'approvvigionamento. BRI è un progetto annunciato e condiviso da quasi settanta Stati che ogni anno ne discutono in un Forum annuale (l'edizione di quest'anno si terrà a settembre a Pechino). La belt and road initiative è l'età della ragione della Cina, la sua classe media è popolosa, va in crociera, viaggia, investe milioni di dollari e sviluppa tecnologia. Un impero di queste dimensioni, così diverso dal 1966, per mantenere la sua egemonia deve iniziare a praticare soft power anche costruendo i corridoi commerciali continentali.

Dopo l'annuncio di Astana, BRI si è concretizzata molto velocemente. Alla fine del 2015, contestualmente alla produzione dei documenti politici e all'attivazione della diplomazia, il governo di Pechino ha istituito una Asian Infrastructure Investment Bank con un capitale iniziale di 100 miliardi di dollari proveniente da 93 paesi (69 membri, 24 contributori). La quota più grande viene dalla Cina (29,7 miliardi), seguita da India (8,3) e Russia (6,5). Gli Stati Uniti non partecipano, ritenendo che un capitale di questa mole e con questi interessi richieda il coinvolgimento della World Bank. L'Italia partecipa con 2,5 miliardi e si aspetta in cambio soprattutto lo sviluppo dei porti di Genova e Trieste, indicati dal presidente Xi nel 2017, in un bilaterale con Gentiloni, come i due hub italiani di BRI, così vicini all'Europa centrale. Finanziano progetti BRI anche la Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, l'Agricultural Bank of China, l'Asian Development Bank e la Bank of China, ciascuna con un capitale dichiarato di 100 miliardi. Infine, c'è un "fondo BRI" statale da 40 miliardi voluto da Pechino. In un mondo finanziariamente e culturalmente omogeneo, BRI è investimenti nelle ex repubbliche sovietiche, allacci ferroviari in Kenya, aeroporti in India. Dove queste infrastrutture non ci sono si costruiscono, come a Khorgos, un porto secco dello Xinjiang, confine a Ovest della Cina, a pochi chilometri dal Polo dell'Inaccessibilità e raccontato recentemente dal New York Times. È la creazione di una piattaforma logistica emisferica fatta di binari, strade, mercantili e ponti.

Gli investimenti delle società cinesi sono decisamente maggiori di quelli cooperativi dell'Asian Infrastructure Bank. Quest'ultima, come mostra il sito dedicato, conta 35 progetti per 7,5 miliardi soprattutto in India, Egitto, Turchia, Bangladesh, Oman e Pakistan. Le risorse delle società cinesi sono invece più difficili da quantificare perché vanno calcolate variabili come le partecipazioni, oltre a distinguere cosa sia un progetto BRI e quale no. L'American Enterprise Institute, insieme al The Heritage Foundation, monitora dal 2005 questo flusso ed è riuscita ad estrapolare gli investimenti BRI. Il risultato è impressionante. Nessuna nazione al mondo può attualmente anche solo sognarsi le risorse a disposizione della Cina, siano esse società di Stato o private, le quali comunque sia risiedono in uno Stato governato da un solo partito dal 1949. Dal 2013 al 2018 gli investimenti diretti di società cinesi collegate alla BRI – sotto forma di capitale al cento per cento o in quota con altre società anche non cinesi – sono stati pari a 207 miliardi di dollari per un totale di 943 progetti, interessando 70 paesi tra Asia, Africa ed Europa, di cui 12 sono stati membri Ue. Il maggior costruttore di questa miriade di progetti è China Communications Construction, un gruppo da 118 mila impiegati, 70 miliardi di dollari di fatturato ed è nella blacklist della World Bank.